영국의 총선이 한 달 여 앞으로 다가왔다. 세계 최장수 시사다큐 프로그램 BBC 파노라마(Panorama)는 이번 선거에서 주목해야 하는 바를 Love, Home, Work, Hope 의 네가지 주제로 정리했다. 1부에서 가족, 공동체, 국가를 결속하고 더 나은 사회를 위한 변화의 원초적 힘으로서 사랑(Love)의 가치를 생각해 보고 이어지는 2, 3부에서 서민 생활의 안정에 가장 핵심적인 정책인 주거와 일자리 문제 그리고 이번 주에 방송된 마지막 4부에서는 낙후된 지역의 미래를 위해 영국의 정치가 무엇을 해야 하는지 고민을 풀어 놓는다.

일자리 문제를 다룬 Clive Myrie 기자는 1960년대 초에 자메이카에서 영국으로 이주한 자신의 어머니를 인터뷰했고, 주거문제를 다룬 Mariella Frostrup은 30년전 작은 레코드회사의 조수로 일하며 얻은 자신의 첫 아파트를 26년만에 방문하며 이야기를 풀어간다. Clive의 어머니는 지금이라면 따뜻한 자메이카에서 일자리 없는 영국으로 올 것 같지 않다고 말한다. 런던 북쪽의 캠든(Camden)에 있던 Mariella 의 첫 아파트는 4만파운드 하던 것이 지금은 10배 이상 올라 40만파운드(7억)에도 구하기 힘든 집이 되었다. 사사로운 이야기로 시작하지만 이들이 제시하는 네가지 핵심 키워드는 우리시대가 고민해야할 근본적인 질문들을 담고 있다.

인터뷰에 응한 한 경제전문가는 우리가 지금 제2의 산업혁명을 지나고 있다고 진단한다. 물론 그것이 어떤 속도로 어떻게 진행될지 정작 그 태풍 속에 있는 우리는 알지 못하며 그것이 두렵다고 임의로 중단할 수 있는 것도 아니다. 분명한 것은 당면한 변화는 전면적인데 반해 정치인들과 기존 시스템은 이 위기의 맥락을 읽어내지 못한채 부분적이고 단기적인 처방만 나열하고 있다는 점이다.

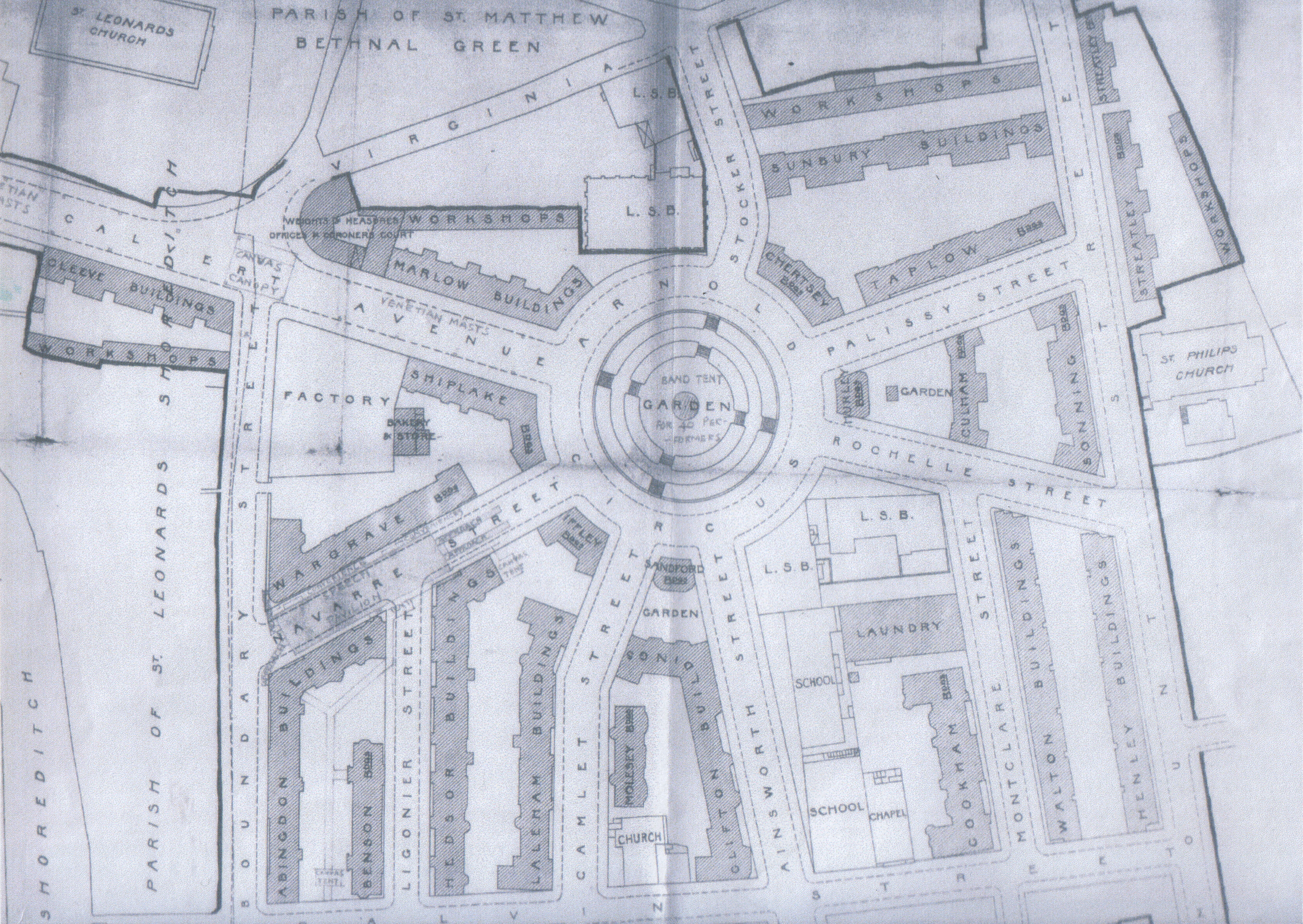

주거문제를 들여다 보자. 영국 주거정책의 핵심은 카운슬하우스(임대주택) 정책이다. 런던 쇼디치(Shoreditch) 지역에 Boundary Estate 라는 구역이 있다. 1900년에 오픈한 세계 최초의 임대주택 단지다. 영국의 임대주택 정책은 단순히 집없는 서민에게 저가로 빌려주는 ‘싼 집 정책’이 아니다. 영국이라는 나라에서 공동체를 구성하는 사람들 누구나 적정(decent) 주거환경을 보장 받을 권리가 있다고 여긴 것이 이 공공서비스의 시작이었다. 때로 카운슬 하우스에 세계 최고 수준의 건축디자인이 실험되고 접목되었던 것도 그런 때문이다.

영국에 대중정치의 본격화를 바로 이 카운슬하우스 정책으로 이해할 수도 있다. 이로써 정치인과 시민 사이에 공통의 가치와 비전이 형성되고 정치가 일상의 중심에서 작동하기 시작한 것이다. 그렇게 보면 1980년대 마가렛 대처(Margaret Thatcher)의 보수정권이 카운슬하우스들을 개인에게 팔아 치우기 시작하면서 정치가 대중과 멀어졌던 그 지점도 이해가 된다. 이후 노동당 정권도 경제의 기본틀을 바꾸지 못하면서 특권화된 정치사회에 대한 신뢰는 근본적으로 무너졌고 지금은 UKIP(UK Independent Party)과 같은 극우정당이 그 불신의 빈틈을 헤집고 들어가는 형국이다.

보수당, 자민당 연립정권 하에서 2012년 처음으로 개인임대주택이 공공임대주택 규모를 초과했다. 한 달 뒤 올 해 선거에서 노동당이 정권을 잡고 다시 카운슬하우스를 확대하는 정책을 쓴다고 하더라도 무너진 신뢰가 회복될 것 같지는 않다. 좋은 물건들은 이미 다 헐 값에 팔려 나갔고 새로 지을 땅은 부족하니 비용 때문에라도 공급량을 맞추는 것은 불가능하다. 무엇보다 세금으로 베풀고 수혜하는 일방적 구조의 공공서비스 모델 자체가 작동하지 않는 시대다.

이에 대해 파노라마가 대안으로 소개하는 예는 맨체스터의 Great Places 라는 주택조합이다. 행정이 나서서 대규모의 카운슬하우스를 지어 공급하는 구조가 아니라 수요자들의 이해에 따른 맞춤형(custom-build) 공공주택 건설사업이 더 적극적으로 모색되어야 한다는 것이다. 시민들은 함께 설계하고 건축하는 동안 일자리도 보장받고 건설적인 커뮤니티를 형성해 나간다. 2000년 이후 시장에서는 무려 천만개의 일자리가 사라졌고 앞으로 20년 내 35%의 일자리가 사라질 위기에 있다. 반면에 사회적 가치를 중심으로 경제 시스템을 혁신하면 가장 일상적이고 가장 가까운 곳에 새로운 일자리를 만들어 갈 수 있다. 그것이 바로 사회적 경제(Social Economy)다. 시민이 공공서비스의 수요자이면서 동시에 생산자로서 참여하는 새로운 경제가 작동하지 않으면 반복되는 시장의 실패와 공공서비스의 비효율성을 피할 수 없다.

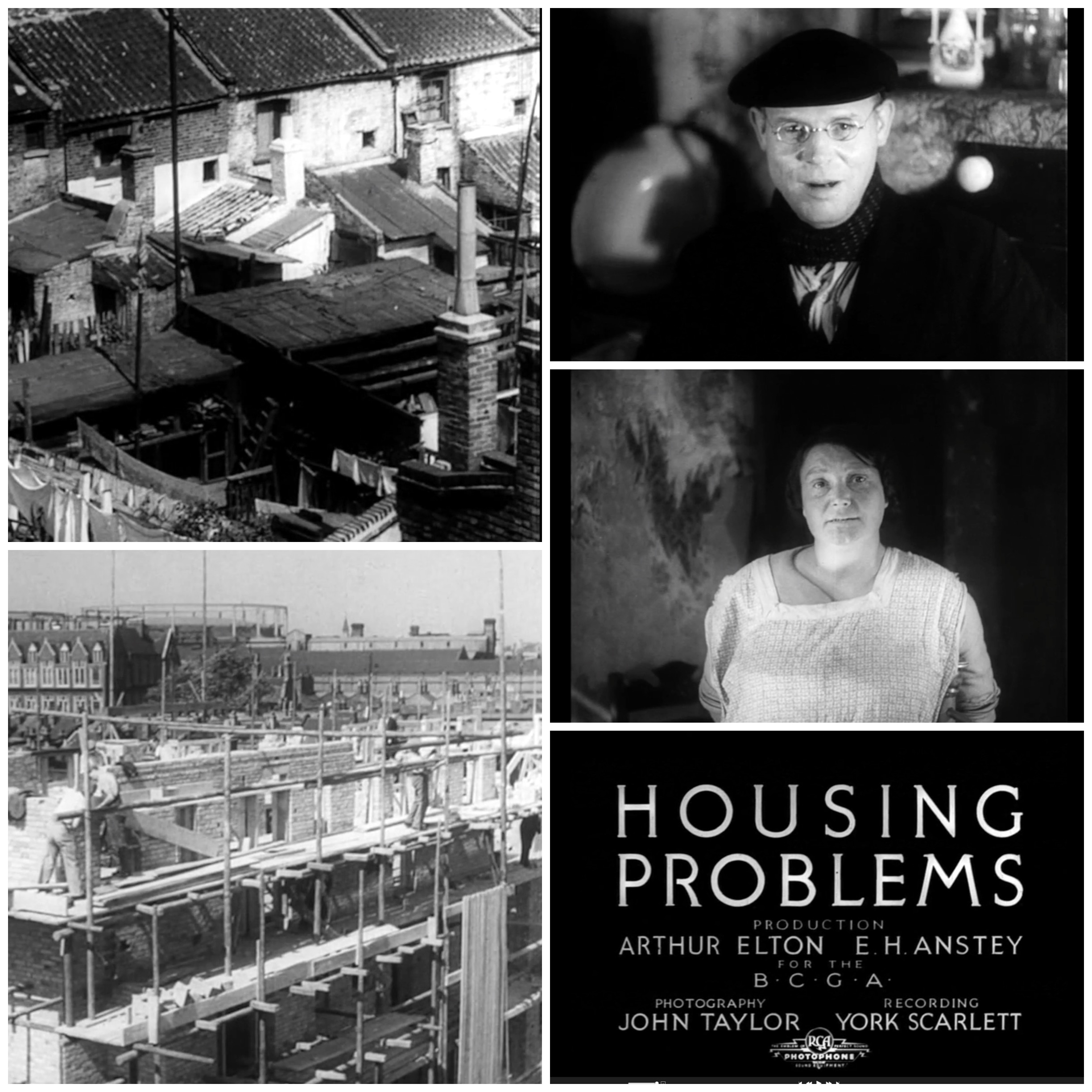

[Housing Problem] 이라는 다큐멘터리 필름이 있다. 1935년에 제작된 영국의 ‘다큐멘터리 영화운동’의 고전이다. 이 필름 이전 다큐멘터리 영화가 소위 시적(poetic) 영상으로 세상의 편린을 예술적으로 기록하는데 치중했다면 이 다큐멘터리는 사회현실을 분석하고 고발하는 저널리즘의 형식을 띈다. 런던 스테프니(Stepney) 지역의 낡고 불결한 주거 현실을 고발하고 새로 건설되는 카운슬하우스의 장점을 전파하는 선전(propaganda) 필름이기도 하다. BBC가 세계 최초로 TV방송을 시작한 것이 1936년이었다. 바로 그 1년 전에 제작된 이 다큐멘터리에서 처음, 런던 시민이 카메라 앞에서 자신의 주거환경에 대해 고발하기 시작했다. 영국의 공영방송은 그렇게 사회참여적인 다큐멘터리 영화운동의 직접적인 영향 아래 지금의 BBC, 채널4를 키워 냈던 것이다.

한국이나 영국이나 ‘정치인’에 대한 불신은 크게 다르지 않다. 한국의 언론이 그러한 '정치불신'을 자극하며 자신의 '선출되지 않은 권력'을 강화하고 있다면, 영국의 언론은 그러한 '정치인'에 대한 불신이 ‘정치’에 대한 무관심으로 이어지지 않도록 노력하고 있다. 정치인들이 놓치고 있는 근본적인 질문을 제시함으로써 정치와 대중을 연결하고 견인하는 것, 그것이 미디어의 역할이다. 한마디로 지체와 작동불능에 빠진 정치를 더 활성화해야 한다는 것이 BBC 파노라마의 4부작 특집 "What Britain Wants(영국이 원하는 것들)"이 던지는 메시지다.

우리는 어떤 나라, 어떤 사회를 원하는가?